一、光电二极管发光吗?

光电二极管能发光。

光电二极管是二极管的一种,可以把电能转化为光能。

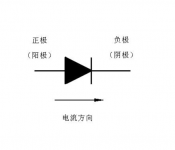

光敏二极管,就是我们通常所说的光电二极管,它是一种能够将光根据人们所要使用的方式,转换成电流或者电压信号的光探测器,简单来说它就是一种探测器。

它的管芯通常使用一个具有光敏特征的PN结,PN结对光的变化非常敏感,具有单向导电性,而且当光强不同的时候会自动的改变电学特性,因此,可以利用光照强弱来改变电路中的电流。

二、光电二极管和发光二极管的区别?

在实际工作中,有时需要区别是红外发光二极管,还是红外光电二极管,或是光电三极管。

其方法是:若管子都是透明树脂封装,则可以从管芯安装处来区别。红外发光二极管管芯下有一个浅盘,而光电二极管和光电三极管则没有。若管子尺寸过小或黑色树脂封装的,则可用万用表(置1kΩ档)来测量电阻。用手捏管子(不让管子受光照),正向电阻为20~40kΩ,而反向电阻大于200kΩ的是红外发光二极管;正、反向电阻都接近∞的是光电三极管;正向电阻在10kΩ左右,反向电阻接近∞的是光电二极管三、光电二极管和发光二极管加起来?

光电二极管和发光二极管的区别,简单来说发光二极管是发出光的,是将电能转化为光能的器件,相当于一个小灯泡;而光电二极管是一个光能控制器件,是通过光来控制二极管是导通或截止的。

光电二极管和普通二极管一样,也是由一个 PN 结组成的半导体器件,也具有单方向导电特性。但在电路中它不是作整流元件,而是把光信号转换成电信号的光电传感器件。

而发光二极管是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。发光二极管可高效地将电能转化为光能,在现代社会具有广泛的用途,如照明、平板显示、医疗器件等。

四、发光二极管和半导体光电二极管的异同?

发光二极管是显示普通带不同颜色的灯光,光电二极管是红外线发射或接收的不可见光。

五、发光浆果和小发光浆果区别?

"发光浆果"和"小发光浆果"在不同的上下文中可能有不同的含义,但如果我们假设这是在讨论某种植物或游戏中的物品,那么它们之间的区别可能在于大小、亮度、效果或用途。

大小:字面上理解,“发光浆果”可能是标准大小的浆果,而“小发光浆果”则是较小的版本。

亮度:“发光浆果”可能发出较强的光,而“小发光浆果”发出的光可能更微弱。

效果:如果这些浆果在游戏中具有特定的功能,比如恢复生命值或提供临时增益效果,那么它们的效果强度可能会有所不同。通常来说,较小的物品可能具有较低的效力。

用途:在某些情况下,这两种浆果可能用于不同的任务或配方中。例如,一个可能需要作为主要材料,另一个可能用作辅助材料。

稀有度:在某些游戏中,较小的物品可能更常见,而较大的则可能更稀有或更有价值。

生长周期:在现实世界的植物中,或者在模拟农场类游戏中,这两种浆果的生长周期或成熟时间可能不同。

为了准确了解“发光浆果”和“小发光浆果”的区别,需要具体知道它们所在的上下文。如果是现实生活中的植物,请提供更多信息或学名;如果是游戏的一部分,请指明是哪款游戏以及上下文环境。

六、饥荒发光浆果和小发光浆果区别?

在游戏《饥荒》中,发光浆果和小发光浆果是两种不同的食材,它们具有不同的效果和用途。发光浆果是一种发光的果实,它可以从发光浆果树上收获得到。吃下发光浆果后,玩家的腹肌值会增加20点,并且视野周围会出现光圈,提供照明效果,帮助玩家在夜晚或黑暗环境中更容易辨认和探索周围的区域。发光浆果也可以用来烹饪各种食物,如浆果塔和浆果汤。而小发光浆果是用发光浆果在烹饪器中烹饪而成的食物,它可以为玩家提供腹肌值的恢复,并且也具有发光的效果。小发光浆果的腹肌值恢复效果和发光时间比发光浆果更低,但是它的制作成本更低,因为可以将一个发光浆果制作成一个小发光浆果。总结起来,发光浆果是游戏中的一种食材,可以提供腹肌值的恢复和照明效果;而小发光浆果是用发光浆果制作的食物,提供较低的腹肌值恢复效果和照明效果。

七、发光灯泡先祖和不发光灯泡先祖区别?

1.发光灯泡先祖和不发光灯泡先祖的区别主要在于其电气原理的不同。前者是一种有源电子元件,也就是说它能够将电能转换成光能,而后者则不具备这种功能,只能将电能转换成热能。

2.此外,发光灯泡先祖可以控制光照强度,而不发光灯泡先祖却不行。

3.另外,发光灯泡先祖的功率损耗要低于不发光灯泡先祖,更省电,使用寿命也更长。

4.另外,发光灯泡先祖可以提供更广谱的光色,而不发光灯泡先祖则只能提供单色光。

八、vray的发光图和发光贴图的区别?

V-Ray是一款常用的渲染引擎,用于创建逼真的图像和动画。在V-Ray中,发光图和发光贴图是两个不同的概念。

发光图(Emissive Map):发光图是一种纹理贴图,用于模拟物体表面自发光的效果。它可以将光源属性应用于物体表面的特定区域,使其看起来像是发出光线。发光图通常用于模拟灯光、荧光材质、发光屏幕等效果。在V-Ray中,可以将发光图应用于材质的发光通道,以实现物体表面的自发光效果。

发光贴图(Light Texture):发光贴图是一种用于模拟真实光源的贴图。它可以在场景中创建虚拟的光源,并控制其亮度、颜色和形状等属性。发光贴图通常用于模拟灯具、窗户、天窗等真实光源的效果。在V-Ray中,可以将发光贴图应用于灯光对象,以模拟真实光源的照明效果。

总结来说,发光图是应用于物体表面的纹理贴图,用于模拟物体自发光的效果;而发光贴图是用于模拟真实光源的贴图,用于创建虚拟的光源并控制其属性。两者在V-Ray中的应用场景和效果略有不同,具体使用哪种取决于需要实现的效果和场景要求。

九、会发光的和不会发光的天体?

星球是否发光取决于它们的质量,以及它们的演化方式。

首先看,宇宙大爆炸之后,物质是以什么样的形态出现的?根据现在最流行,也是被宇宙学家、天文学家接受度最高的理论,宇宙在最初还极度炽热的时候,物质是不存在的,宇宙中只有能量。随着宇宙的扩张冷却,能量才逐步凝聚成有形的物质。最初的有原子核的物质主要是氢。

有了氢,宇宙便陷入一片黑暗。因为宇宙大爆炸的余晖已经暗淡下去,而宇宙中还没有新的光源出现。

但是慢慢地,弥漫在宇宙中的氢开始在引力的作用下收缩。氢密度较大的地方,密度、质量会进一步变大。质量超过一定的界限后,这些氢的团块,便会开始发生核聚变。核聚变会发光、发热。这就是第一代恒星。不透光的氢云也会在恒星辐射的影响下,被电离,变得透光。宇宙开始变得光明。

但是,并不是所有物质在收缩的最终阶段,质量都能达到那个触发核聚变的临界点。这些质量不够大的天体,始终都未能成为恒星,自然也就没有机会发光。

这些天体,有些不是围绕恒星运行的,或者是和恒星构成地位平等的双星或多星天体系统,它们的质量已经很大,但只差那么一点,虽然也有可能微微发光发热,但这样的光热却不是来自名正言顺的核聚变反应,因此也算不上名正言顺的恒星,只能被称为“失败的恒星”。它们的学名是褐矮星,或棕矮星。而那些形成于恒星周围的,从恒星形成过程中残留下来的物质中诞生的,围绕着恒星运行的,就是行星。行星由于质量远未达到恒星所需的质量下限,所以也是不会发光的。

除此之外,由于有了恒星,宇宙中还演化出多种会发光的天体。它们有的是受恒星辐射影响而发光,比如星云中的一种——发射星云。邻近恒星的辐射,尤其是紫外线,会让它们发生电离,电子的跃迁,会让星云物质发光。

有些天体发光是因为它们温度太高。比如白矮星,它们是恒星的残骸,虽然它们不再核聚变,但它们的温度极高。一些天体事件也会发光,比如超新星爆发,以及各种天体的相撞。有些光其实是我们看不到的,因为光的本质是电磁波,而可以看见的光只是电磁波的一个有限的波段。显然,宇宙中的大部分电磁波,我们的眼睛都看不到,但是各种现代天文望远镜可以看到。

行星、卫星等天体也会是明亮的,但它们主要是反射光。

十、发光光谱和激发光谱的区别和联系?

发光光谱是能发光的,激发光谱是激发出来的

发布于

2024-11-21

发布于

2024-11-21